お知らせ

大学入学速報Vol.5

こんにちは、個別指導塾ノーバス大宮東口校です。

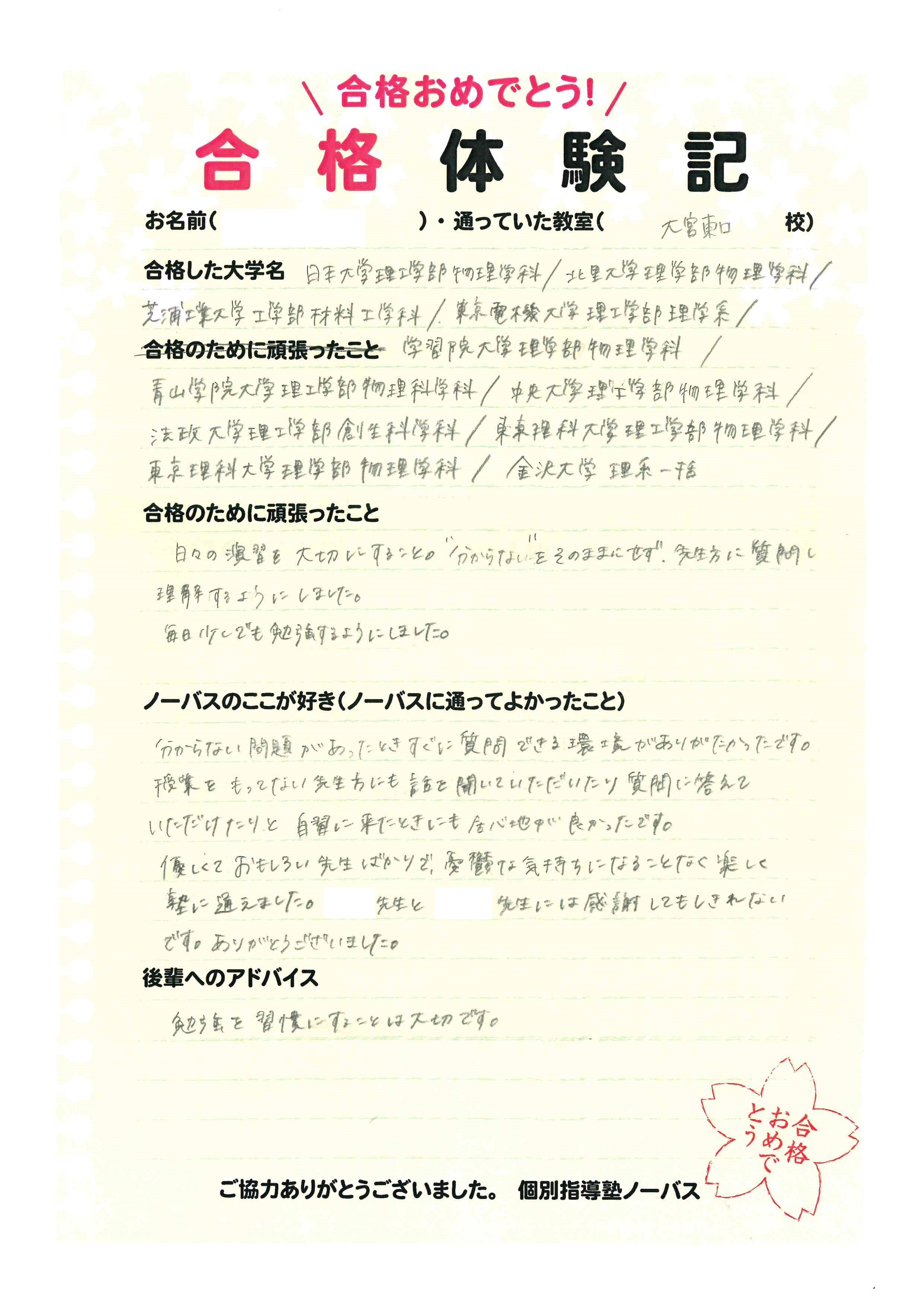

<合格体験記>

大宮開成高校 Tさん

日本大学 理工学部 物理学科 合格!

北里大学 理学部 物理学科 合格!

芝浦工業大学 工学部 材料工学科 合格!

東京電機大学 理工学部 理学系 合格!

学習院大学 理学部 物理学科 合格!

青山学院大学 理工学部 物理科学科 合格!

中央大学 理工学部 物理学科 合格!

法政大学 理工学部 創生科学科 合格!

東京理科大学 理工学部 物理学科 合格!

東京理科大学 理学部 物理学科 合格!

金沢大学 理系一括 合格!

<合格のために頑張ったこと>

日々の演習を大切にすること。「分からない」をそのままにせず、先生方に質問し、理解するようにしました。毎日少しでも勉強するようにしました。

<ノーバスのここが好き(ノーバスに通ってよかったこと>

分からない問題があった時にすぐに質問できる環境がありがたかったです。授業をもってない先生方にも話を聞いていただいたり、質問に答えていただけたりと、次週に来た時にも居心地がよかったです。優しくておもしろい先生ばかりで、憂鬱な気持ちになることなく楽しく塾に通えました。担当の先生には感謝してもしきれないです。ありがとうございました。

<後輩へのアドバイス>

勉強を習慣にすることは大切です。

個別指導塾ノーバスでは先生と生徒1対1の完全個別指導で、生徒さんの成績を上げることを最大の目標とし、講師一同指導にあたっております。

進路指導においても、現状を分析し課題点を見つけ、生徒さん一人一人にあった具体的な改善策を伝授します!

まずは、無料カウンセリング・無料体験授業にお越しください!!

下記URLよりご予約が可能です!

http://www.nohvas-juku.com/contact/

個別指導塾ノーバス 大宮東口校

TEL:048-729-6515

Mail:omiyahigashi@nohvas-juku.com

大学入学速報Vol.4

こんにちは、個別指導塾ノーバス大宮東口校です。

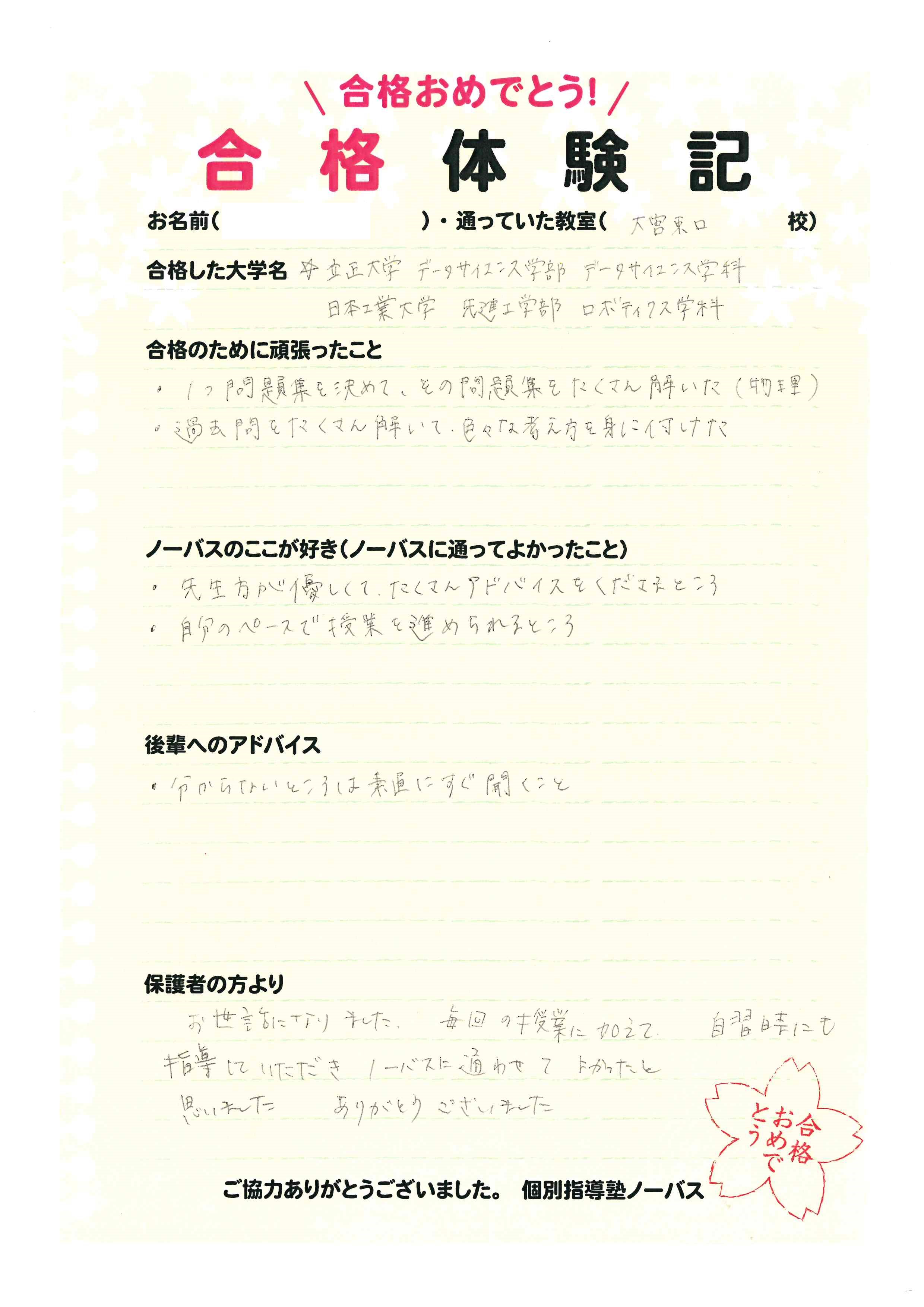

<合格体験記>

大宮光陵高校 Sさん

立正大学 データサイエンス学部 データサイエンス学科 合格!

日本工業大学 先進工学部 ロボティクス学科 合格!

<合格のために頑張ったこと>

・1つ問題集を決めて、その問題集をたくさん解いた。(物理)

・過去問をたくさん解いて、色々な考え方を身につけた。

<ノーバスのここが好き(ノーバスに通ってよかったこと>

・先生方が優しくて、たくさんアドバイスをくださるところ。

・自分のペースで授業を進められるところ。

<後輩へのアドバイス>

・わからないところは、率直にすぐ聞くこと。

<保護者の方より>

お世話になりました。毎回の授業に加えて、自習時にも指導して頂き、ノーバスに通わせて良かったと思いました。ありがとうございました。

個別指導塾ノーバスでは先生と生徒1対1の完全個別指導で、生徒さんの成績を上げることを最大の目標とし、講師一同指導にあたっております。

進路指導においても、現状を分析し課題点を見つけ、生徒さん一人一人にあった具体的な改善策を伝授します!

まずは、無料カウンセリング・無料体験授業にお越しください!!

下記URLよりご予約が可能です!

http://www.nohvas-juku.com/contact/

個別指導塾ノーバス 大宮東口校

TEL:048-729-6515

Mail:omiyahigashi@nohvas-juku.com

教室について [2022-03-18]

高校入試合格速報Vol.4

こんにちは、個別指導塾ノーバス大宮東口校です。

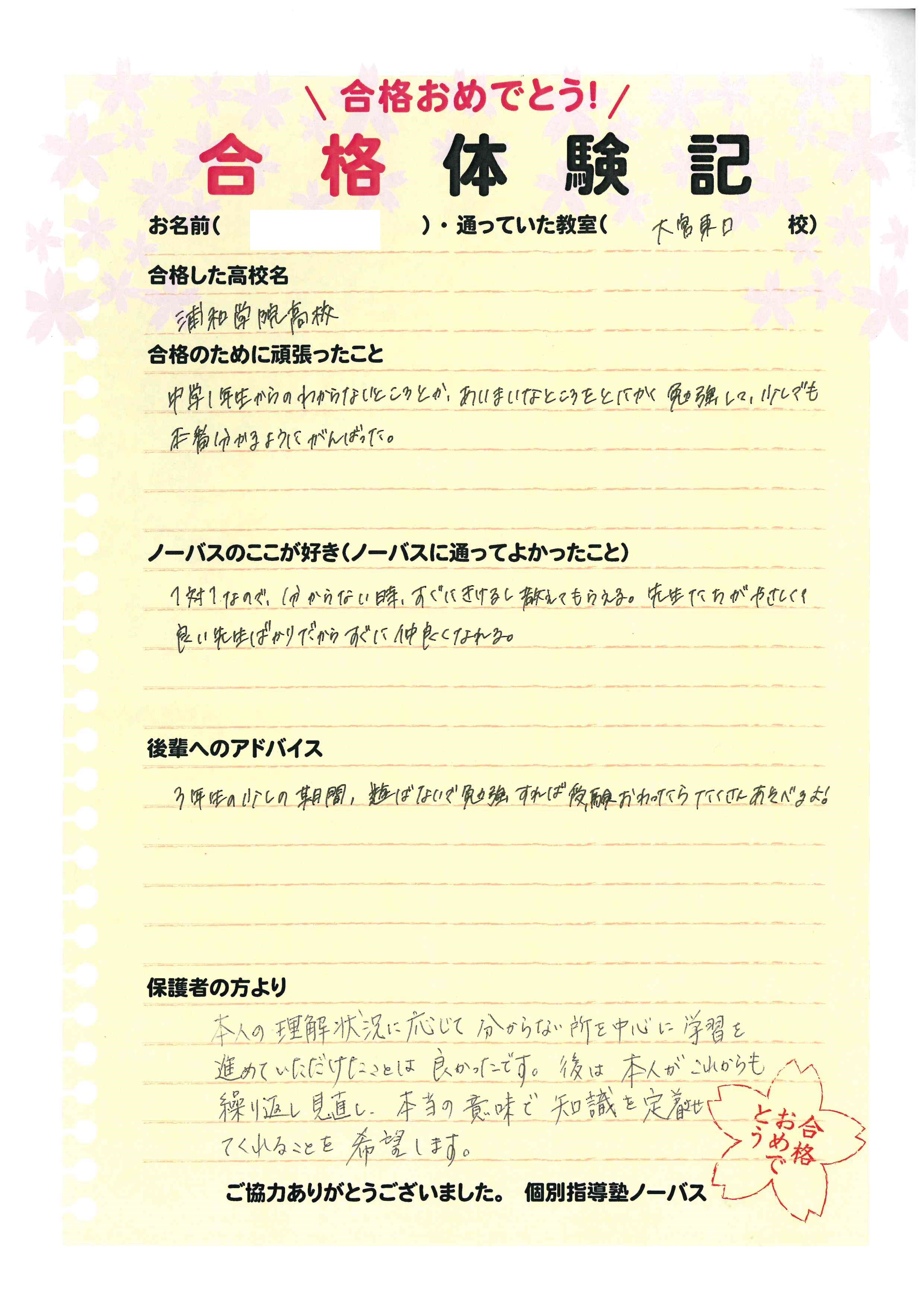

<合格体験記>

大宮東中学校 Aさん

浦和学院高等学校・普通科・総合進学コース 合格!!

<合格のために頑張ったこと>

・中学1年生からのわからないところとか、曖昧なところをとにかく勉強して、少しでも本番分かるように頑張った。

<ノーバスのここが好き(ノーバスに通ってよかったこと>

・1対1なので、わからない時、すぐに聞けるし、教えてもらえます。先生たちがやさしくてよい先生ばかりだからすぐに仲良くなれます。

<後輩へのアドバイス>

3年生の少しの期間、遊ばないで勉強すれば、受験終わったらたくさん遊べるよ!

<保護者の方より>

本人の理解・状況に応じて、分からない所を中心に学習を進めていただけたことは良かったです。あとは、本人がこれからも繰り返し見直し、本当の意味で知識を定着させてくれることを希望します。

個別指導塾ノーバスでは先生と生徒1対1の完全個別指導で、生徒さんの成績を上げることを最大の目標とし、講師一同指導にあたっております。

進路指導においても、現状を分析し課題点を見つけ、生徒さん一人一人にあった具体的な改善策を伝授します!

まずは、無料カウンセリング・無料体験授業にお越しください!!

下記URLよりご予約が可能です!

http://www.nohvas-juku.com/contact/

個別指導塾ノーバス 大宮東口校

TEL:048-729-6515

Mail:omiyahigashi@nohvas-juku.com

教室について [2022-03-18]

公立高校入試速報!

こんにちは、個別指導塾ノーバス 大宮東口校です。

公立高校の受験が終わり、結果の報告をしてくれる生徒が少しずつ出始めてきました。

現段階でわかっている、大宮東口校の生徒の公立高校入試の合格校をお知らせいたします。

※五十音順

【高校】

<埼玉県>

・伊奈学園総合高校

・浦和西高校

・浦和南高校

・浦和東高校

・大宮南高校

・大宮東高校

・大宮商業高校

・久喜高校

・南稜高校

・蕨高校

<鳥取県>

・鳥取県立 日野高校

個別指導塾ノーバスでは先生と生徒1対1の完全個別指導で、生徒さんの成績を上げることを最大の目標とし、講師一同指導にあたっております。

進路指導においても、現状を分析し課題点を見つけ、生徒さん一人一人にあった具体的な改善策を伝授します!

まずは、無料カウンセリング・無料体験授業にお越しください!

下記URLよりご予約が可能です!

http://www.nohvas-juku.com/cs/cs_taiken.php

個別指導塾ノーバス 大宮東口校

TEL:048-729-6515

Mail:omiyahigashi@nohvas-juku.com

教室について [2022-03-04]

お知らせ全て

お知らせ全て

2026-02-02

2026-02-02 2025-03-06

2025-03-06 2025-02-28

2025-02-28 2024-09-02

2024-09-02 2024-03-08

2024-03-08 2023-09-11

2023-09-11 2023-09-05

2023-09-05 2023-08-07

2023-08-07 2022-12-08

2022-12-08 2022-09-27

2022-09-27 2022-09-01

2022-09-01 2022-06-17

2022-06-17 2022-06-17

2022-06-17 2022-05-16

2022-05-16 2022-05-09

2022-05-09 2022-02-25

2022-02-25 2021-11-19

2021-11-19 2021-09-01

2021-09-01 2021-05-06

2021-05-06 2026-02-18 香椎駅前校

2026-02-18 香椎駅前校 2026-02-18 大宮西口校

2026-02-18 大宮西口校 2026-02-18 蒲生四丁目校

2026-02-18 蒲生四丁目校 2026-02-17 大宮東口校

2026-02-17 大宮東口校 2026-02-17 荏原町校

2026-02-17 荏原町校 2026-02-16 取手校

2026-02-16 取手校 2026-02-14 武蔵浦和校

2026-02-14 武蔵浦和校 2026-02-14 上尾駅前校

2026-02-14 上尾駅前校 2026-02-14 県庁前通り校

2026-02-14 県庁前通り校 2026-02-13 松戸校

2026-02-13 松戸校